In Anlehnung an Giovanni Boccaccios „Decamerone“ aus den Jahren 1348-1353 flüchten in dem von Hannes Hansen ins Leben gerufene Schreibprojekt „Schleswig-Holsteinisches Dekameron“ einige Frauen und Männer vor der Corona-Epidemie auf eine Hallig und vertreiben sich dort die Zeit mit dem Erzählen von Geschichten. Beteiligt an dem Projekt sind Autoinnen und Autoren aus der gesamten Bundesrepublik, vorwiegend aus Schleswig-Holstein. Mehr dazu auf www.hansen-munk.de

Sven Andresen erzählt:

Der Seemann von der Mary Celeste

Von Hannes Hansen

Es ist erst wenige Jahre her, drei oder vier. Ich wartete wieder einmal in Schlüttsiel auf Momme Bahnsen. Ihr kennt ihn und die „Pidder Lüng“ ja. Ich war der einzige Passagier, der zur Behnshallig wollte, und Momme musste wie schon so oft meinetwegen einen Umweg auf der Fahrt nach Hooge und Amrum machen. Er meckert zwar jedes Mal, aber dann nimmt er mich doch mit.

Es war Hochsommer und die Sonne brannte vom Himmel. Fast alle Plätze vor dem Café waren besetzt, nur ich saß allein an meinem Tisch im Schatten. Ein Mann unbestimmten Alters kam den Deich hoch, sah sich suchend um und steuerte auf mich zu.

„Sie gestatten?“

Ich wies auf einen leeren Stuhl. „Bitte sehr.“ Der Mann ließ sich ohne Umschweife nieder. Er sah aus wie ein Komparse aus einem Piratenfilm. Tief braun gebrannt, ein zerfurchtes Gesicht, meerblaue Augen und eine Narbe auf der Stirn. Zu allem Überfluss noch ein großer Ring im linken Ohr. Was für ein Komiker, dachte ich. Er beugte sich vor und sah mich forschend an. Er nannte seinen Namen, einen geläufigen nordfriesischen Namen. Nennen wir ihn Jens, der Familienname tut nichts zur Sache. Es leben noch Verwandte von ihm in Nordfriesland, die sich durch seine Nennung behelligt fühlen könnten. Er sagte:

„Wissen Sie, wer ich bin?“

„Ein Schauspieler? Ein Artist? Ein Seemann?“

„Ein Seemann, ja. Aber das ist lange her.“ Jens schien in sich zusammenzusinken. Als er wieder die Augen hob, schien in ihnen Schwermut zu nisten. „Jetzt will ich meine Heimatinsel besuchen. Amrum. Mal sehen, ob es Nachkommen gibt.“

„Nachkommen?“

„Ja, Nachkommen, ich war ja fast einhundertfünfzig Jahre weg.“

„Einhundertfünfzig Jahre? Sie wollen mich wohl veralbern.“

Ich wusste nicht, ob ich mich ärgern oder lachen sollte. Andererseits – ein gut gesponnenes Seemannsgarn, warum nicht? Es würde die Wartezeit ausfüllen. Bevor ich noch mehr sagen konnte, erklärte mein Gegenüber:

„Ich verstehe ja, dass Sie sich auf den Arm genommen fühlen. Aber ich bin wirklich fast einhundertachtzig Jahre alt.“

„Wie das? Ich meine, kein Mensch wird so alt.“

Der geheimnisvolle Fremde ging auf meinen Einwand nicht ein. Stattdessen sagte er:

„Was wissen Sie von der Mary Celeste?“

Ich erinnerte mich daran, dass ich vor kurzem eine Rezension über ein Buch gelesen hatte, das von einem Segelschiff erzählte, das im Jahre 1872 führerlos und in verwüstetem Zustand in der Nähe der Azoren aufgebracht worden war. Von der Besatzung und den Passagieren, darunter die Frau des Kapitäns und seine zweijährige Tochter, keine Spur. Auch das Rettungsboot und einige Navigationsinstrumente fehlten.

Das Rätsel, warum die Menschen das Schiff verlassen hatten, war nie gelöst worden. Neben allerlei unsinnigen Hypothesen wie der Attacke durch einen Riesenkraken wurde Meuterei als Ursache vermutet, auch ein Piratenangriff, ein Seebeben, Mord im Alkoholrausch.

Schon früh brachte man eine weitere Theorie ins Spiel: In einem Sturm seien einige der Fässer mit Industriealkohol, die die „Marie Celeste“ geladen hatte, leckgeschlagen und hochexplosive Dämpfe hätten sich im gesamten Schiff ausgebreitet. Aus Angst vor einer Verpuffung hätten sich die Menschen in das Rettungsboot geflüchtet. Als es wirklich zu einer solchen Verpuffung kam, sei die Leine, die das Boot mit der „Marie Celeste“ verband, gerissen, das Boot sei abgetrieben worden und schließlich mit allen Insassen gesunken. Diese Theorie untermauerte das Buch, das ich gelesen hatte, mit weiteren, durchaus plausiblen Gründen.

„Sie meinen das kanadische Schiff, dessen Ladung explodierte?“, fragte ich. „Ich habe davon gelesen.“

Mein Gesprächspartner lächelte. „Ich kenne das Buch“, sagte er. „Die Darstellung ist im Großen und Ganzen korrekt. Aber ein paar wichtige Details fehlen. Ich will das den Autoren nicht vorwerfen. Schließlich können Sie nicht die ganze Geschichte kennen. Ich bin der Einzige, der weiß, was geschah.“

Jetzt war ich neugierig geworden, obwohl ich mir weiterhin sicher war, dass der seltsame Seemann mir etwas vorflunkern würde. Seemannsgarn eben.

„Wie das?“, fragte ich.

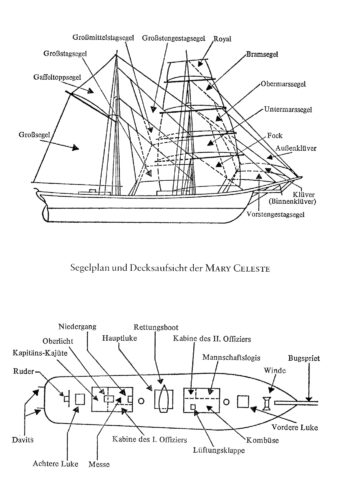

Er sprach weiter. Seine Augen, aus denen alle Schwermut verschwunden war, glitzerten. „Nun“, sagte er, „wir flüchteten uns auf das Rettungsboot, das tatsächlich abtrieb, weil die Verbindungsleine zum Schiff riss. Das war in der Nähe der Azoren, wo die Mary Celeste dann später auch aufgebracht wurde. Ein plötzlicher, heftiger Südweststurm kam auf und zerfetzte unser einziges Segel. Das Boot entfernte sich immer weiter von der Mary Celeste. Tagelang trieben wir nach Norden. Ein paarmal sahen wir Schiffe am Horizont, die uns aber nicht bemerkten. Wir waren zu weit weg von den Schifffahrtsrouten, mitten auf dem Atlantik. Eine aus dem Nichts kommende Monsterwelle, ein Kaventsmann, überrollte uns von achtern und riss Kapitän Briggs, der am Ruder stand, von Bord und mit ihm die Navigationsgeräte. Die meisten Wasserfässer bis auf eines zerbrachen und liefen leer. Das Boot schlug zu Dreiviertel voll und drohte unterzugehen. Wir schöpften es in aller Eile mit einem Ösfass aus, eine Pumpe hatten wir nicht. Der Sturm legte sich zwar, aber die alte Dünung trieb uns orientierungslos immer weiter nach Norden. Schon bald wurde es empfindlich kalt.“

Die Erinnerung schien ihn zu überwältigen und obwohl ich ihm immer noch kein Wort glaubte, hielt mich der drängende Ernst in seiner Stimme gefangen. „Nach zwei Tagen“, fuhr er fort, „starb die Tochter des Kapitäns, die kleine Sophia Matilda, an Unterkühlung und Erschöpfung. Mr. Richardson, der erste Offizier, sprach ein kurzes Gebet und warf das winzige Bündel Mensch über Bord. Er musste es der Mutter aus den Armen reißen. Vor Schmerz fast wahnsinnig, sprang sie ihrer Tochter hinterher in den Tod. Sie ging sofort unter.

Jetzt waren wir noch zu siebt. Mr. Richardson, der zweite Offizier Mr. Gilling, Mr. Head, der Steward, und außer mir noch drei Matrosen, alle wie ich von den nordfriesischen Inseln.“

Er nannte auch ihre Namen, wohl um den Eindruck größerer Authentizität zu erwecken. Auch sie werde ich aus den genannten Gründen nicht nennen. Ich war wider Willen gespannt auf den Fortgang seiner Geschichte. Als er den Faden seines Seemannsgarns wieder aufnahm, hatte sich das Glitzern in seinen Augen verstärkt und seine Stimme klang gehetzt und brüchig. „Wir trieben also immer weiter nach Norden. Mr. Richardson hatte die Wasserrationen auf zwei kleine Becher pro Tag gekürzt. Trotzdem wurde es knapp. In den nächsten Tagen starben kurz nacheinander Mr. Head, dann Mr. Richardson und schließlich Mr. Gilling. So waren wir jetzt führerlos und das sollte sich als fatal erwiesen. Zwei meiner Kameraden gingen im Streit um das letzte Wasser mit den Fäusten auf einander los. Ich stand am Ruder und hatte große Mühe, das Boot im Wellengang vor dem Kentern zu bewahren. Mein dritter Kamerad wollte die beiden Streithähne trennen. Dabei stolperte er und riss sie mit sich in die See. Ich konnte ihnen nicht helfen.“

Abermals atmete Jens tief durch und stockte. „Ich war ohnmächtig geworden.“, setzte er wieder an. „Wie lange ich so besinnungslos im Heck auf den Bodenbrettern lag, kann ich nicht sagen. Als ich wieder zu mir, war der Wind eingeschlafen und das Boot lag bewegungslos inmitten von dichtem Treibeis. Typisches Pfannkucheneis, wenn Sie wissen, was das ist.“

Ich kannte das Wort zwar nicht, nickte aber. „Dann wissen Sie ja auch, dass Treibeis immer aus Süßwasser besteht“, fuhr er fort, „zumindest ein Problem war zunächst gelöst. Ich holte so viele Eisschollen wie möglich über und stapelte sie in dem einzigen verbliebenen Fass. Als ich aufblickte, sah ich auf dem Vordersteven einen Albatros sitzen, der mich mit zur Seite geneigtem Kopf anstarrte.“

Jetzt wurde mir die Geschichte zu bunt. „Ein Albatros? Sie wollen mich wohl für dumm verkaufen. Es gibt keine Albatrosse im Nordatlantik.“

Mein Tischgenosse lächelte. „Stimmt schon. Aber Irrgäste verschlägt es immer wieder nach Norden. Erst letzte Woche wurde einer bei Helgoland gesichtet. Haben Sie das denn nicht in der Zeitung gelesen?“ Er klang bestimmt. „Der Albatros versuchte, davon zu fliegen. Wie Sie vielleicht wissen, können sich Albatrosse nur sehr schwer vom Wasser oder von der Erde erheben. Er schlug mit den Flügeln, plumpste aber immer wieder auf die Planken des Boots. Um ihm zu helfen, hob ich ihn auf und warf ihn so hoch es ging in die Luft. Nur ganz kurz über dem Wasser bekam er genug Auftrieb und schraubte sich in die Höhe. Er segelte fast ohne Flügelschlag in engen Kreisen über meinem Boot und sah mich von oben herab unverwandt und, wie mir schien, dankbar an. Er schwebte auf und ab, einmal in beträchtlicher Höhe, dann wieder knapp über meinem Kopf. Es war, als wartete er auf eine Reaktion.“

Mein Gefährte auf Zeit, sah mich nachdenklich an und ein Lächeln stahl sich auf sein Gesicht.

„Sie glauben mir nicht, stimmt’s?“

„Ehrlich gesagt, nein“, gab ich zu, „aber erzählen Sie weiter. Ich bin gespannt, wohin das alles führt.“

„Wohin das führt? Nun, das ist das Stichwort.“ Sein Lächeln wurde breiter und ich vermeinte, einen Anflug von Spott darin zu erkennen. „Ein leichter Nordwind kam auf. Er trieb die Eisschollen auseinander und rings um das Boot zeigten sich schmale Streifen von offenem Wasser. Mein Boot nahm Fahrt auf und hatte Ruderwirkung. Aber wohin die offenen Rinnen führten oder ob sie überhaupt irgendwohin führten, konnte ich nicht er kennen. Der Albatros aber schien von seiner Höhe den Weg aus dem Eis zu finden. Er stieß auf mich herunter, drehte dicht über meinem Kopf ab und flog dann langsam voraus. Dabei blickte er sich in kurzen Abständen um und sah mich starr an. Es war, als wollte er mich auffordern, ihm zu folgen. Und das tat ich auch. Ja, der Albatros führte mich durch das Eis, bis wir die offene See erreichten. Dort verlor ich zum zweiten Mal mein Bewusstsein.“

Ich wusste nicht, ob ich lachen oder ärgerlich werden sollte. „Hören Sie, Herr …“, sagte ich, „Sie wollen mir einen Bären aufbinden. Die Geschichte mit dem Albatros haben Sie aus der ‘Ballade vom alten Seemann‘ von Samuel Taylor Coleridge. Und jetzt wollen Sie mir wohl erzählen, dass Sie den Albatros in einem Anflug von Verwirrung getötet haben und deswegen nicht sterben können und ruhelos durch die Welt wandern müssen.“

Der alte Seemann ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. „Ich kenne den fraglichen Herren und seine Ballade nicht und getötet habe ich den Albatros auch nicht. Als ich wieder aus meiner Ohnmacht erwachte, war er verschwunden. Wind und Seegang trieben das Boot auf eine Insel zu, São Miguel, wie ich später erfuhr. Die größte der Azoreninseln. Sie kennen Sie?“

„Ich war nie dort, aber ich weiß, dass es sie gibt“, sagte ich, neugierig, wie die Lügengeschichte enden würde.

„Jedenfalls kenterte das Boot in der Brandung und eine hohe Welles warf mich auf den Strand. Das war mein Glück, denn wie die meisten Seeleute kann ich nicht schwimmen. Ich klammerte mich an einen Felsen, um von der Rückströmung nicht wieder in das offene Wasser gerissen zu werde. Das Boot wurde weit hinausgetrieben und versank. Die nächste Welle warf mich noch höher den Strand hinauf. Ich war gerettet. Eine Weile blieb ich erschöpft liegen. Endlich stand ich auf. In wenigen Hundert Metern Entfernung konnte ich eine Stadt erkennen. Ribeira Grande, wie man mir später sagte. Ich wankte auf sie zu und lief einem Polizisten in die Arme. In meinem Zustand mit abgerissenen Kleidern, durchnässt, schmutzig und unrasiert, erkannte er in mir augenblicklich den Schiffbrüchigen. Er brachte mich auf die Wache und dort erzählte ich meine Geschichte. Zum Glück spreche ich etwas Portugiesisch, weil ich ein paar Reisen auf einem brasilianischen Schiff gemacht habe.“

„Aha“, sagte ich, „und die Polizei glaubte Ihnen Ihre Fliegender-Holländer-Story?“

„Eben nicht. Ich wurde sofort verhaftet. Man hatte die Mary Celeste mannschaftslos treibend vor den Azoren aufgebracht und glaubte an Mord, wie Sie ja wissen. Ich, so nahm man an, war einer der Mörder und der einzige Überlebende. Ich wurde in eine Arrestzelle gesteckt. Zum Glück konnte ich in der Nacht fliehen und schlich mich an Bord eines Hamburger Schiffes. Im Laufe der Reise wurde ich zwar als blinder Passagier entdeckt, weil aber zwei Matrosen bei einem Sturm ums Leben gekommen waren, wurde ich angemustert. Das Schiff war ein richtiger Seelenverkäufer und der Kapitän fragte nicht weiter nach meinem Woher. Natürlich gab ich einen falschen Namen an, schließlich wollte ich nicht noch einmal verhaftet werden. Das ist meine Geschichte. Nun kennen Sie sie. Als einziger außer mir.“

Jetzt verlor ich endgültig die Geduld. „Wenn Sie mir schon so einen Schmarren erzählen, dann sollte er wenigstens ein spannendes Ende haben.“, sagte ich, „aber, was Sie mir auftischen, ist einfach lachhaft.“

Der Mann, den ich nun ein für alle Mal für einen Scharlatan hielt, erwiderte nichts. Er zuckte nur mit den Achseln und sah zur Seite. Ich stand auf, um auf die Toilette zu gehen. Als ich zurückkam und mich setzte, war er verschwunden. Auf dem Tisch lag ein großer Metallring mit eingeprägten Buchstaben und Zahlen, wie Ornithologen ihn zur Vogelberingung benutzen. Er sah reichlich abgewetzt aus und die Prägung war kaum noch zu entziffern. Ich steckte den Ring ein und als ich nach meinem Kurzurlaub auf der Hallig wieder auf dem Festland war, schickte ich ihn an die Vogelwarte Helgoland mit der Bitte, mir sein Alter und seine Herkunft mitzuteilen. Erst nach mehreren Monaten erhielt ich eine Antwort und zwar von der Vogelwarte im schottischen Aberdeen. Man schrieb mir, der Ring sei im Jahre 1901 von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter auf der Insel São Miguel einem Albatros angelegt worden, dessen Alter damals auf über vierzig Jahre geschätzt wurde.

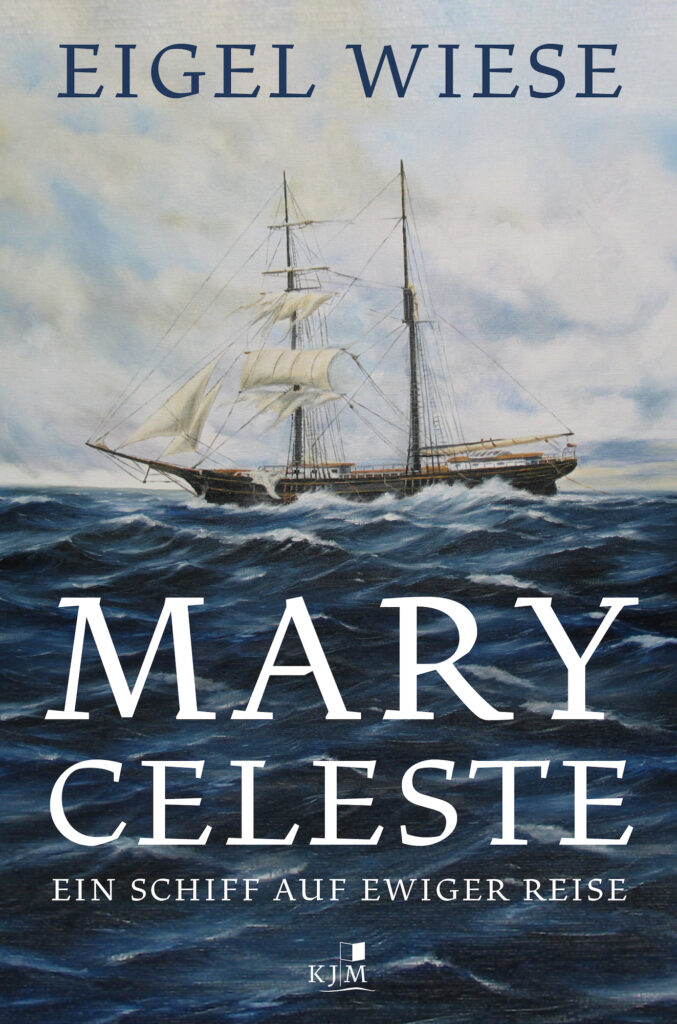

Über das Buch

Eine Mannschaft mag ein Schiff verlassen, die Erzählungen verlassen es nie, heißt es. Manch Erzähler mag eine Einzelheit hinzugefügt haben oder kennt eine Variante … Geschichten werden durchs Erzählen nicht weniger, sondern nehmen zu. Oft sind es schlichte Schiffsnamen, um die sich die Geschichten ranken.

Die MARY CELESTE wurde 1782 im Nordatlantik auf halber Strecke zwischen den Azoren und Gibraltar seetüchtig aufgefunden – ohne einen einzigen Menschen an Bord. Piraterie? Versicherungsbetrug? Ein Seeungeheuer?

Eigel Wiese erzählt die abenteuerliche Geschichte der MARY CELESTE – und auch, was wirklich auf dem Schiff geschehen ist!

Dieser Beitrag erschien zuerst bei www.hansen-munk.de und auf der Seite Nordische Esskultur.

Sie können dieses Buch gleich hier und ganz bequem in unserem Buchladen bestellen.